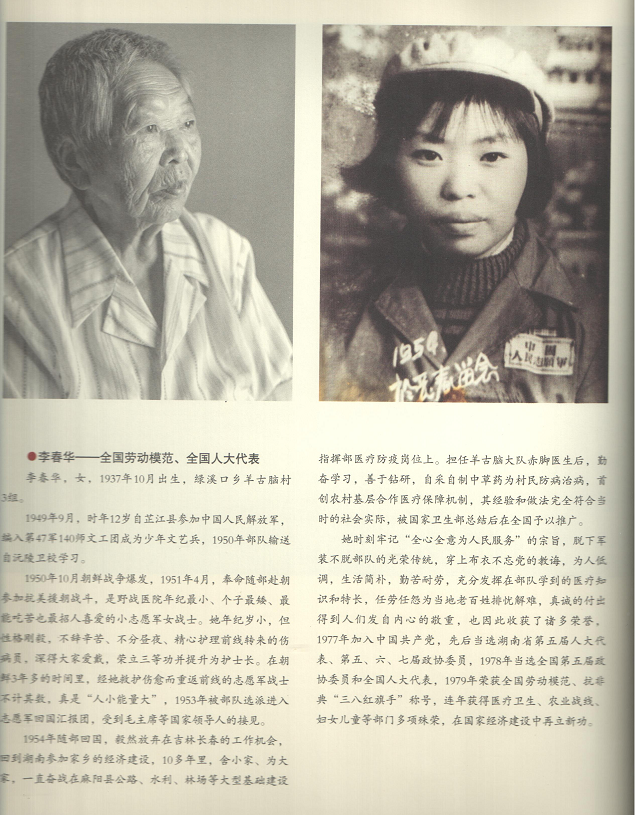

李春华,女,中共党员,1937年10月出生于湖南省怀化市麻阳苗族自治县拖冲乡长坪村。1949年9月,时年12岁参军,编入第47军140师文工团成为少年文艺兵,1951年4月,随部队赴朝参加抗美援朝。

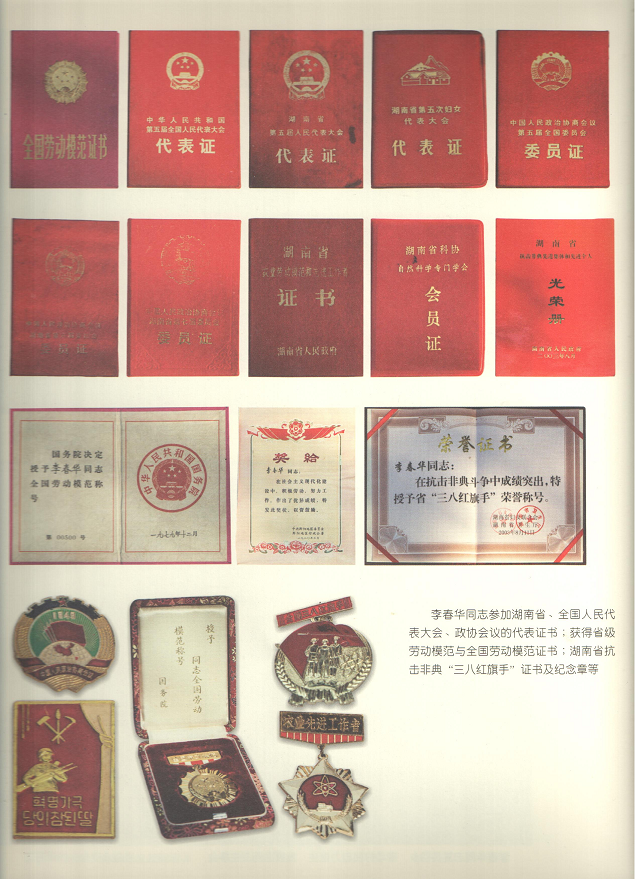

她十二岁参军,十三岁入朝抗战,荣立战功七次,十六岁受到毛主席的接见,先后当选湖南省第五届人大代表、第五、六、七届政协委员。1978年获全国“三八红旗手”称号,1979年被国务院授予全国“劳动模范”,2003年荣获抗击非典“三八红旗手”称号,连年获得医疗卫生、农业战线、妇女儿童等部门多项殊荣,在国家经济建设又立新功。

年幼从军 战火青春

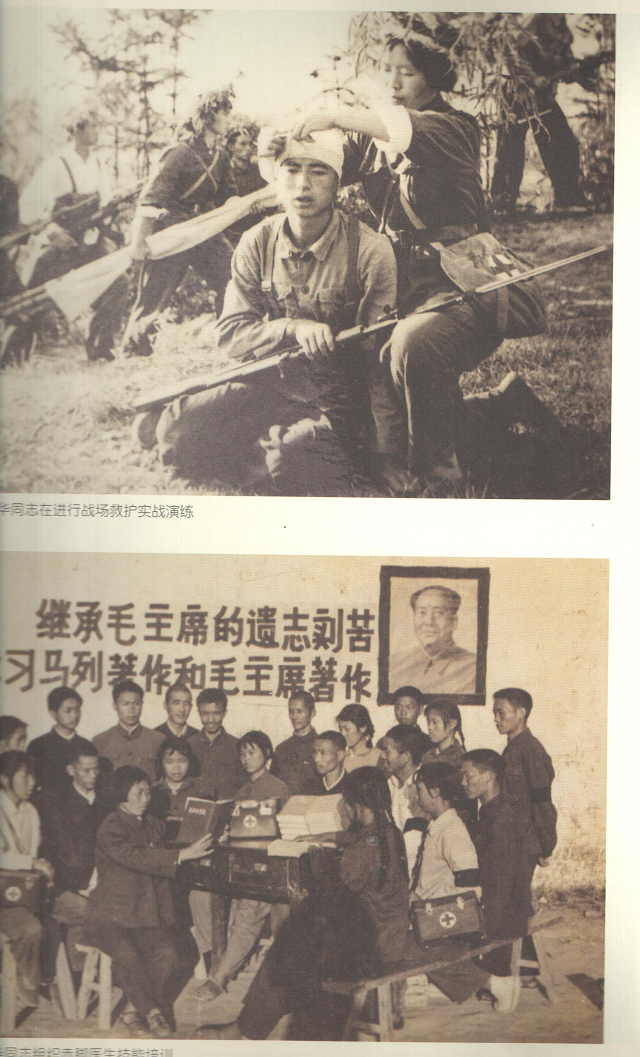

1951年,年仅12岁的李春华雄赳赳随军跨过了鸭绿江。那时的李春华还是一个不懂事的娃娃,哪见过炮火纷飞的战场。为了第一时间救治伤员,野战救护所人员都要上战场抢救伤员。春华经常随队赶赴战场。一批批上,包扎好伤员跟着担架手一批批下,时不时敌人的炮弹就在身边爆炸。当问到害怕吗?李春华说:“此时心中已经没有了害怕,经历过战场的人都不知道害怕两字怎么念了,我们心中只有伤员。”一次运送药品过程中,敌人的炮弹就在运输车旁落下,司机受伤了,脚也动弹不了。在司机的指引下,从来没开过车的李春华硬是把车开回了救护所。

最让李春华难忘的是一次救护中,战争打得相当惨烈。抬下来的伤员很多,李春华和护士长上了战场。一发炮弹在战壕前爆炸,紧接着李春华就感觉到一阵眩晕,等李春华睁开眼后,护士长已经倒下了。战场上炮声还在不断呼鸣,容不得她再多想,李春华擦了下眼睛就站了起来,戴上护士长的袖章出发了。在抗美援朝最残酷的上甘岭战役中,李春华所在的连队坑道被打短了五六米,她亲眼目睹自己身边的战友被敌人的飞机大炮,炸死炸伤。春华已记不清多少次冒着枪林弹雨抢救伤员了。在战场严重缺粮、缺水、缺弹药的情况下,连长命令几个战士趁着夜色,掩护连队最小的春华撤下山,但她誓死不撤。战友的英勇和不怕牺牲,让她早已将生死置之度外。她没有下战场,一直同战友们坚持到最后的胜利。从1951年到1954年回国,李春华和战友们不知道上了多少次战场,不知道救护过多少志愿军战士。

由于工作出色,李春华荣立战功七次,1953年,被部队选派进入志愿军回国会报团,受到毛主席等国家领导人接见。

弃城返乡 回报乡恩

1955年李春华分配在长春市一个部队幼儿园当保健医生,那年利用探亲假回到了她日夜思念的家乡——麻阳拖冲乡长坪村。

那时的长坪村,群众生活普遍贫困,自然条件恶劣,极度缺医少药。乡亲们平时有个小病痛,不是挨就是拖,或用土办法解决。李春华看到乡亲们缺医少药的状况,她心里很不是滋味。回想小时候家里太穷,父亲再怎么起早贪黑也糊不了全家的口,是并不宽裕的乡亲们从自己口中省下救命粮接济了她。想到这里,李春华毅然做出一个决定,并且说服家人,自己不回长春了,就留在长坪村,给乡亲们看病治伤,给乡亲们看病治伤。

“长春不缺一个保健医生,但长坪需要我李春华。”这句话,是李春华向组织上的解释。尽管组织上一再让她重新考虑,劝她回长春,但她一想到乡亲们病中痛苦的表情,以及期盼的眼神,最终还是婉言谢绝了。

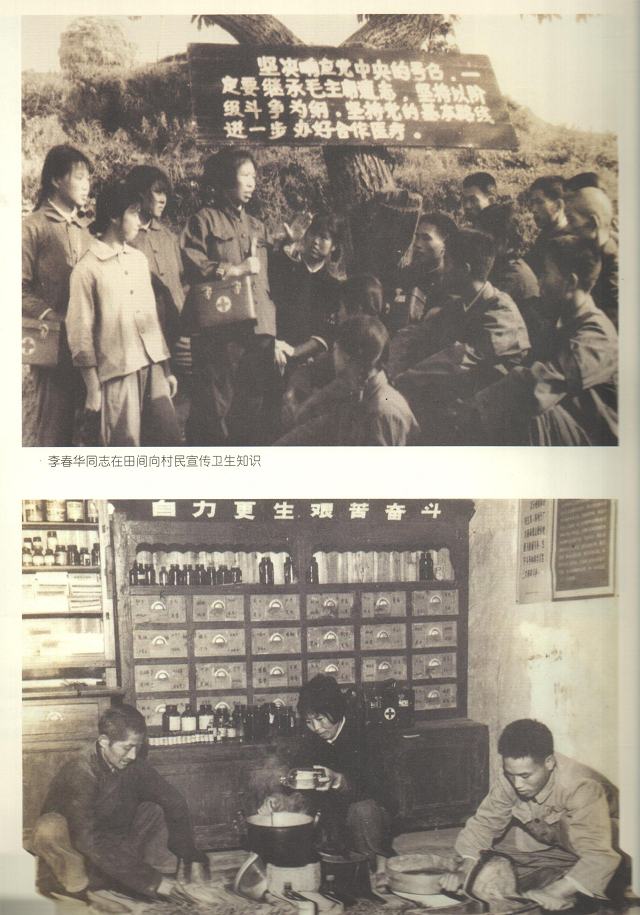

身携药箱 赤城巡诊

李春华认准的路,再难也会走下去。从的返乡那天起,她就脱下了军装,背起药箱,当起了赤脚医生。早出晚归,跋涉在西晃山的村村寨寨。由于西药匮乏,她就虚心学习中医,收集苗药,甚至为了方便群众还自学了兽医。白天田间地头,一边劳动一边为村民送医采药。哪家媳妇几时生产,哪家孩子爱闹夜,哪家老人患眼疾,哪家大嫂该换药了……她都时时记挂在心。晚上常常出诊,回到家还要拖着疲惫的身体,继续在煤油灯下看书、配药、研究药理。有时,还在自己身上试针,亲自尝药,以提高自己的医术,更好地救治病人。

记得一个风雪夜,她刚从卡拉寨出诊回家,一阵急促的敲门声响起来,开门一看,是邻居大妈,她说保家岭郭家院子郭大嫂家的小儿子得了重病。已经来找过她两次了,李春华顾不上暖暖冻僵的手,背起自己尚未断奶的孩子,挎上药箱,提着马灯又出发了……

1963年,李春华随丈夫迁到麻阳绿溪口羊古脑村,继续当村里的赤脚医生。羊古脑在麻阳县城的东边,与县城一水之隔,当时没有桥相连,往来仅靠小木船摆来摆去,也非常不方便。环境的改变,并没有改变李春华的行医方式。她照常一个药箱,走村串户为村民看病送药。

医疗合作 再立新功

李春华有两本厚厚的账本,一本是她购买药材的明细账,另一本是乡亲们赊账的登记本。她对爱人说:她登记这些账的目的,不是想记住谁欠多少钱。而是想了解村里一年要用多少药,有多少人用得起药,还有多少人出不起医药费。爱人很支持她的工作,积极为她出谋划策。商议后决定尝试成立一个互助性质的医疗合作站。

想到了就干,在征求大队同意后,李春华带领大伙开荒种药,因陋就简,自制药品。她摸索出用板栗花浸膏或片剂治疗细菌性痢疾,疗效达97%;用黄花和鱼腥草注射治疗脉管炎,效果良好,受到医学界重视。她在群众就医最困难的时候,办起了全省第一个农村合作医疗站。到1979年上半年,医疗站一共采药三千多公斤,自制黄连素片十七万片,由她研制成功的脉管炎注射液一万多支,大队医疗收入除社员门诊免费,住院治疗报销一半外,还有结余。她通过多年的实践,在解决山区群众缺医少药问题上,探索出一条新路子,被苗乡群众亲切地尊称为“健康保护神”。

1974年5月,在第27届世界卫生大会上,中国农村合作医疗受到第三世界国家的普遍关注,引起了许多国家的极大兴趣。世界银行和世界卫生组织把中国农村合作医疗称为“发展中国家解决卫生经费的唯一典范”。联合国妇女儿童基金会在1980—1981年年报中称:“中国的赤脚医生制度在落后的农村地区提供了初级护理,为不发达国家提高医疗卫生水平提供了样板”。

不忘初心 精神传承

李春华时刻牢记“全心全意为人民服务”的宗旨,脱下军装不脱部队的光荣传统,穿上布衣不忘党的教诲,为人低调,生活简朴。如今,老人住在一栋还是三十年前所建的老式砖木结构房子。问及老人现在的身体、生活情况怎样?她爽朗地说: “还行,八十多岁了,耳不聋眼不花,只是这脚,年轻时爬了太多的山,走了太多的路,落下个风湿,走路不太利索”。“生活嘛一年比一年好,政府很关心,一年给我五万元的补贴,用不完嘞! 过年过节还有很多部门的领导来慰问,都没有忘记我这个老太婆”。前些年,政府和村里都要给老人修缮房子,孩子们也想接她跟他们一起住,老人都谢绝了。“这老屋我住惯了,蛮好的,比起以前住的茅屋,比起上甘岭的坑道强哪儿去了”。追随老人的脚步,儿子进入了部队,女儿当了医生、人民教师,特别是小女儿,学医毕业后,放弃了县里已经安排好的工作,毅然回村接替老人工作,做了赤脚医生的接班人。